中世、浪人を「悪党」に変えた気候変動 ― 2025/06/08 06:49

5月27日から「トクヴィル分権論と福沢」を書いた宇野重規さんから、(4月)谷口将紀さんに代わった朝日新聞の「論壇時評」だが、その準備のために論壇委員会が開かれている。 その委員が推薦する論考を選んで、「論壇Bookmark」が掲載される。 5月23日は、論壇委員の鶴見太郎東京大学准教授(歴史・国際)が推薦した、国立歴史民俗博物館助教の土山祐之さんの「13世紀における浪人の変容と気候変動 領主・村落とのかかわりから」(歴史学研究4月号)だった。

気候変動については、学生時代に文化地理研究会でご指導いただいたのが、『寒暖の歴史 気候700年周期説』の西岡秀雄先生だったから、興味がある。(<小人閑居日記>2018.12.11~16.、2023.7.22.~27.参照)

土山祐之さんの論考は、中世13世紀の気候変動が、浪人を「悪党」に変えた、というのである。 日本史には、公的な課役を負わない「浪人」(浮浪人)や、既存の支配者に従わない「悪党」と呼ばれる人々が存在した。 だが、13世紀までの浪人は、農地を開墾する労働力として村に招き入られる存在だった。 そんな関係性が変化し、浪人が村から排除され、鎌倉幕府からは悪党予備軍とみなされるようになる。

その背景には、当時の気候変動とそれに伴う飢饉があると、土山祐之さんは指摘する。 「雨が降りすぎれば洪水。降らなければ日照り。どちらにせよ生産不順で食糧不足となり、村落と浪人が山野河海の恵みを奪い合う事態が起きました」。 村や山野河海から浪人を排除する過程で、村は排他性を強め、自治の性格の強い「惣村(そうそん)」へと変化していくのではないか、というのが土山さんの見方だ。

こうした見方の裏付けになったのが、中塚武名古屋大学教授(古気候学)らの研究だった。 木の年輪に含まれる酸素のわずかな違い(年輪酸素同位体比)を分析し、過去数千年にわたる夏の気温や降水量の変化を、年単位で高精度で復元できるというもの。 「世界をリードする研究」(土山さん)だという。

土山さんは、この研究データと史料の読解とを組み合わせて、気候変動を機に村落が排他性を帯び、村落や山野河海から締め出された浪人が悪党になっていくと結論づけた、のだそうだ。 研究は現在を読み解く手がかりにもなる。 異常気象が一因なら、昨年来のコメ不足は容易に解決しない可能性もあり、移民・難民問題も背景の一つに気候変動があり、今後も深刻になる恐れがある、など。

西岡秀雄先生も、『寒暖の歴史 気候700年周期説』で、木の年輪を重要な研究材料にした。 近年、法隆寺の金堂や五重塔が天智9(670)年の火災の以前に建てられたかどうかという論争がある。 奈良文化財研究所の光谷拓実、大河内隆之両氏の「年輪年代法による法隆寺西院伽藍の総合的年代調査」(『仏教芸術』第308号、2010年1月)という研究がある。 両氏は、1950年代に早くも西岡秀雄先生が法隆寺五重塔心柱や夢殿桁材の年輪計測によって再建説を否定した先駆的研究をしている事実を、特筆している。

咸臨丸の一生<等々力短信 第1191号 2025(令和7).5.25.>5/23発信 ― 2025/05/23 07:03

咸臨丸の一生<等々力短信 第1191号 2025(令和7).5.25.>

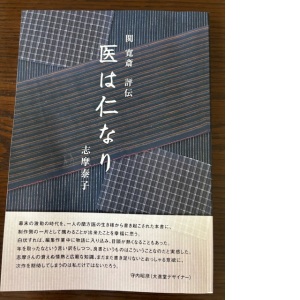

文芸誌『雷鼓』の誌友、志摩泰子さんが『関寛斎評伝 医は仁なり』を自費出版された。 関寛斎(1830(文政3)年~1913(大正2)年)は、幕末・明治期の蘭方医で、上総(現、東金市)に生れ、佐倉順天堂の佐藤泰然に入門、銚子の浜口梧陵の支援で長崎に赴きポンペに学んだ。 のち、徳島藩医となり、戊辰戦争では新政府軍の奥羽野戦病院頭取を務め、晩年は北海道開拓に尽力した。 志摩さんは、徳島のお生れで、夫君の赴任でオランダ生活もされ、千葉県で刊行されていた『雷鼓』の誌友との関係など、関寛斎との地縁があった。 長く関寛斎に関心を持って、調査を続け、幕末史も渉猟して、4年がかりで原稿用紙500枚に綴ったものを、厳選、推敲してまとめられた。

黒船来航、日米和親条約締結の後、安政2年幕府は長崎海軍伝習所を創った。 安政4年その第二次教師団とともに、出島の商館医としてポンペ・フォン・メーデルフォールトが、幕府が新たに注文した軍艦ヤパン号(日本丸)でやってきた。 ロッテルダム近くのライン河口キンデル・ダイクの造船所で造られた、このヤパン号こそ、和名咸臨丸である。 万延元年、日米修好通商条約批准のための遣米使節団を乗せた米軍艦ポーハタン号に随行して、木村摂津守喜毅、勝海舟、小野友五郎、福沢諭吉、ジョン・万次郎を乗せて太平洋を渡る。 万延元年11月、31歳の関寛斎は長崎に留学する。 3年前に師泰然の次男松本良順の働きかけで設置された長崎養生所医学校で、このポンペに西洋医学を学ぶ。 ポンペ講義録や解剖記録をまとめ、『七新薬』三巻を刊行した。

咸臨丸は、戊辰戦争で、慶応4年8月海軍副総裁榎本武揚の指揮下で、旧幕府艦隊として江戸から奥羽越列藩同盟の支援に向かうが、銚子沖で暴風雨に遭い艦隊とはぐれ、下田港に漂着。 修理のため徳川家のお膝元、清水港に入港し、白布を振っているにもかかわらず新政府軍によって乗組員は惨殺されてしまう。 清水次郎長は、「死ねば皆仏」と遺体を引き揚げ、寺に埋葬した。 その後、咸臨丸は新政府軍の手に渡り、帆船として民間に貸与され運搬船で使われた。 最後は旧仙台藩白石城主である片倉小十郎邦憲の家来の蝦夷地移住者398人を乗せて小樽に向う途中、激しい暴風雨に見舞われ、木古内町の更木崎の暗礁に乗り上げた。 乗船者は無事陸地に辿り着いたが、咸臨丸は明治4年9月25日未明、更木崎に沈没した。 この片倉家家臣団の中に、俳優大泉洋の高祖父、大泉善八郎が乗っていたと、「咸臨丸の一生」という章にある。

長く福沢諭吉から幕末史をかじってきた私も、木村摂津守喜毅の渡米に際し父喜彦が家宝や財産を処分して公費以外に三千両を用意したことなどを始め、多くの詳細なエピソードを本書から学ぶことができた。 労作の見事な誕生を讃えたい。

トランプ大統領と主要閣僚の出身大学 ― 2025/05/06 07:07

それで野次馬は、ドナルド・トランプ氏と主要閣僚などが、どこの大学を出たのか、と思って、調べてみた。 そこからは、特に反知性主義は、感じられなかった。

ドナルド・トランプ大統領…ペンシルバニア大学ウォートン・スクール(BS)経済学士

J・D・ヴァンス副大統領…オハイオ州立大学、イェール・ロー・スクール

マルコ・ルビオ国務長官…マイアミ大学

スコット・ベッセント財務長官…イェール大学(BA)

ピート・ヘグセス国防長官…プリンストン大学(BA)、ハーバード大学(MPP)

パメラ(パム)・ボンディ司法長官…フロリダ大学(BA)、ステットン大学(法学博士)

マイケル・ウォルツ補佐官→国連大使…バージニア軍事学院(学士)

キャロライン・レビット報道官…セント・アンセム大学(BA)

佐伯啓思さん「自由貿易の機能不全 米の戦略的介入招く」 ― 2025/05/03 07:14

「インタビュー」の載る朝日新聞の「オピニオン&フォーラム」面に、随時佐伯啓思さんの「異論のススメ スペシャル」が出る。 3月29日は「市場経済 剥がされる擬装」で、見出しは「グローバリズム下で自由貿易の機能不全 米の戦略的介入招く」「科学と称する米の価値観 関心ないトランプ流」だった。 佐伯啓思さんは1949年生れ、京都大学名誉教授。

トランプ氏にとっては、自由貿易体制は理想でも正義でも何でもない。 問題は米国経済の立て直しとその強化だけであり、手段も関税政策だけではない。 通常、自国経済の強化を目的とした、政府による介入は、戦略的産業主義や保護主義と呼ばれるもので、自由貿易や市場競争への脅威とみなされてきた。 経済学は基本的に自由貿易主義を擁護する。 戦略的介入主義は、政治権力による市場の歪みを引き起こすとして批判される。

100%の自由貿易などありえないにしても、政治による経済への介入を可能な限り排除し、民間の自由競争に委ねるのが経済学の説く正解であり、自由社会の原則であった。 今日のグローバル経済が自由貿易主義を支柱にしていることはいうまでもない。 となれば、グローバリズムを主導してきた米国こそが自由貿易主義の守護神だと考えたくもなるのだが、ことはそれほど簡単ではない。 ざっと振り返っても、1960年代の冷戦下の産軍複合型経済、80年代の日米貿易摩擦、90年代の日本への構造調整(構造改革)要求、また、情報・金融への産業転換、近年の先端技術への支援など、米国政府は、しばしば経済への戦略的介入を行い、他国に様々な要求を突き付けてきた。

冷戦以来のグローバリズムとは、自由な市場競争の世界への拡張であった。 その市場競争論を唱えたのは米国の経済学であり、自由貿易論もその一部である。 今日のグローバリズムの下では、資本も技術も人も情報も容易に移動する。 企業も生産拠点を海外に移せる。 そうなると、各国がそれぞれの得意分野を政策的に創出することが可能になる。 特に大国たらんとする国では、大きな利益を生む先端技術や先端産業を政府が支援するだろう。 今日では、AI(人工知能)やロボット、宇宙技術、半導体などのハイテク開発や産業戦略がじっさいに国力を決しかねない。 これでは、とても自由な市場競争や自由貿易の教義は成り立たない。 これこそが、今日のグローバル経済の姿なのである。

米国は、冷戦後、世界の覇権を意図して、情報・金融中心の産業構造に転換した。 それが、逆に、製造業のいっそうの衰退を招き、また大きな所得格差を生んだのである。 これは、米国流の経済学が生み出した皮肉な帰結である。 冷戦後のグローバリズムが、米国へのバックラッシュを引き起こし、トランプ氏の戦略的介入主義へと帰結したのだ。 問題は、グローバリズムの支柱である「市場競争体制による世界秩序形成」が機能しない点にある。

「市場経済は、個人の競争を通じて効率性を達成して社会の調和をもたらす」という経済学の基本命題は、一見、価値中立的な真理のように装われている。 だが実際には、それは、個人主義、合理主義、能力主義、効率主義、競争主義といった価値観を前提として組み立てられていると、佐伯さんには思われる。 しかも、その価値観がそれなりに妥当するのは米国にほかならないだろう。 だが、米国の経済学者は、それを「普遍的な科学理論」だと主張した。 市場競争がうまくゆくのは「科学的真理」だという。 言い換えれば、社会主義は科学的に間違っている、と。

こうして、70年代の末には、「経済学はあくまで米国流の思想である」という佐伯さんのような信念はきわめて少数派になっていた。 80年代ともなると、「正義としての自由主義」と「科学としての経済学」が結合して「新自由主義」を名乗る市場万能主義者が幅を利かせることになる。 かくて90年代の冷戦後には、米国の経済学が説く「自由な市場競争こそ普遍的正義である」というグローバリズムが誕生した。

佐伯さんは、別に経済学のすべてが間違っているなどといっているわけではない。 今日、経済学は細分化され、様々な個別分野での研究が展開されている。 だが、「市場経済とは何か」という大きな問いが忘れ去られてしまった。

経済学には「自由な市場競争こそが世界を調和させる」という信念が隠されている。 しかし、この米国流の価値観は、科学と称することでオブラートに包まれた。 そして、科学を装ったひとつの価値観・思想がグローバリズムを覆い、今日、その擬装が剥がれつつある。

科学的真理にも科学者エリートにもリベラリズムにも関心を持たないトランプ氏が、この擬装を剥がしてしまった。 トランプ氏にとっては米国の「強さ」が、そして彼の支持者にとっては、彼らの生活の方が大事なのだ。 しかし、だからといって、「トランプ流」によって次の段階への道が見えているわけでもないのである。

福沢諭吉の『学問のすゝめ』 ― 2025/04/27 07:53

江渕崇さんの「アナザーノート」「働く尊厳軽んじたツケ 世界の危機」は、今日84歳になった、私にドスンと響いた。 私は『学問のすゝめ』の福沢諭吉の、慶應義塾大学経済学部を卒業した。 大手の銀行員生活を少々経験した後、家業の零細なガラス工場で長年働いた。 「世界の危機」を考える上で、私が経験したことと関係することが、あれこれ指摘されていたからである。 これをお読みの、友人・知人の皆様は、共通の体験をされた方もいらっしゃるので、ご意見をお寄せ頂きたい。

まず、社会の分断の問題だ。 「エリートが自分たちを見下し、日々の仕事に敬意を払っていないという労働者の不満や憤りが、トランプの成功の根本にあります」、お金だけでなく、名誉や承認、敬意の欠如、つまりは「尊厳」をめぐる問題があるというマイケル・サンデル教授の指摘だ。 一方、困難に打ち勝つには、大学で学位を取り、高給の仕事にありつくこと――。 民主党主流派やリベラル派が発したのは、個人の上昇志向と社会の流動性に解決を求めるメッセージだった。

福沢諭吉の『学問のすゝめ』。 「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云えり」、されど人間世界を見渡すと、「賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとに由て出来るものなり。」 「人は生れながらにして貴賤貧富の別なし。唯学問を勤て物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となるなり。」 「学問とは、唯むずかしき字を知り、解し難き古文を読み、和歌を楽み、詩を作るなど、世上に実のなき文学を云うにあらず。」 「専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり。譬えば、イロハ四十七文字を習い、手紙の文言、帳合の仕方、算盤の稽古、天秤の取扱等を心得、尚又進て学ぶべき箇条は甚多し。」 地理学、究理学、歴史、経済学、修身学。 「右は人間普通の実学にて、人たるものは貴賤上下の区別なく皆悉くたしなむべき心得なれば、この心得ありて後に士農工商各その分を尽し銘々の家業を営み、身も独立し、家も独立し、天下国家も独立すべきなり。」(初編)

「信の世界に偽詐多く、疑の世界に真理多し。」 「文明の進歩は、天地の間にある有形の物にても無形の人事にても、その働(はたらき)の趣を詮索して真実を発明するに在り。」 「事物の軽々信ずべからざること果して是ならば、亦これを軽々疑うべからず。この信疑の際に就き、必ず取捨の明(めい)なかるべからず。蓋し学問の要はこの明智を明(あきらか)にするに在るものならん。」 「異説争論の際に事物の真理を求るは、猶(なお)逆風に向て舟を行(や)るが如し。その舟路を右にし、又これを左にし、浪に激し風に逆い、数十百里の海を経過するも、その直達の路を計れば、進むこと僅に三、五里に過ぎず。航海には屢(しばしば)順風の便ありと雖ども、人事に於ては決して是れなし。人事の進歩して真理に達するの路は、唯異説争論の際にまぎるの一法あるのみ。而してその説論の生ずる源は、疑の一点に在て存するものなり。疑の世界に真理多しとは蓋し是の謂(いい)なり。」(十五編)

最近のコメント