咸臨丸の一生<等々力短信 第1191号 2025(令和7).5.25.>5/23発信 ― 2025/05/23 07:03

咸臨丸の一生<等々力短信 第1191号 2025(令和7).5.25.>

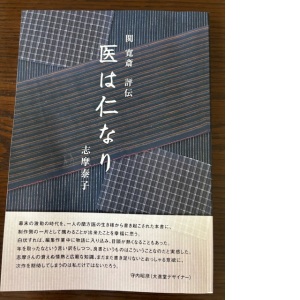

文芸誌『雷鼓』の誌友、志摩泰子さんが『関寛斎評伝 医は仁なり』を自費出版された。 関寛斎(1830(文政3)年~1913(大正2)年)は、幕末・明治期の蘭方医で、上総(現、東金市)に生れ、佐倉順天堂の佐藤泰然に入門、銚子の浜口梧陵の支援で長崎に赴きポンペに学んだ。 のち、徳島藩医となり、戊辰戦争では新政府軍の奥羽野戦病院頭取を務め、晩年は北海道開拓に尽力した。 志摩さんは、徳島のお生れで、夫君の赴任でオランダ生活もされ、千葉県で刊行されていた『雷鼓』の誌友との関係など、関寛斎との地縁があった。 長く関寛斎に関心を持って、調査を続け、幕末史も渉猟して、4年がかりで原稿用紙500枚に綴ったものを、厳選、推敲してまとめられた。

黒船来航、日米和親条約締結の後、安政2年幕府は長崎海軍伝習所を創った。 安政4年その第二次教師団とともに、出島の商館医としてポンペ・フォン・メーデルフォールトが、幕府が新たに注文した軍艦ヤパン号(日本丸)でやってきた。 ロッテルダム近くのライン河口キンデル・ダイクの造船所で造られた、このヤパン号こそ、和名咸臨丸である。 万延元年、日米修好通商条約批准のための遣米使節団を乗せた米軍艦ポーハタン号に随行して、木村摂津守喜毅、勝海舟、小野友五郎、福沢諭吉、ジョン・万次郎を乗せて太平洋を渡る。 万延元年11月、31歳の関寛斎は長崎に留学する。 3年前に師泰然の次男松本良順の働きかけで設置された長崎養生所医学校で、このポンペに西洋医学を学ぶ。 ポンペ講義録や解剖記録をまとめ、『七新薬』三巻を刊行した。

咸臨丸は、戊辰戦争で、慶応4年8月海軍副総裁榎本武揚の指揮下で、旧幕府艦隊として江戸から奥羽越列藩同盟の支援に向かうが、銚子沖で暴風雨に遭い艦隊とはぐれ、下田港に漂着。 修理のため徳川家のお膝元、清水港に入港し、白布を振っているにもかかわらず新政府軍によって乗組員は惨殺されてしまう。 清水次郎長は、「死ねば皆仏」と遺体を引き揚げ、寺に埋葬した。 その後、咸臨丸は新政府軍の手に渡り、帆船として民間に貸与され運搬船で使われた。 最後は旧仙台藩白石城主である片倉小十郎邦憲の家来の蝦夷地移住者398人を乗せて小樽に向う途中、激しい暴風雨に見舞われ、木古内町の更木崎の暗礁に乗り上げた。 乗船者は無事陸地に辿り着いたが、咸臨丸は明治4年9月25日未明、更木崎に沈没した。 この片倉家家臣団の中に、俳優大泉洋の高祖父、大泉善八郎が乗っていたと、「咸臨丸の一生」という章にある。

長く福沢諭吉から幕末史をかじってきた私も、木村摂津守喜毅の渡米に際し父喜彦が家宝や財産を処分して公費以外に三千両を用意したことなどを始め、多くの詳細なエピソードを本書から学ぶことができた。 労作の見事な誕生を讃えたい。

最近のコメント