「保守思想」、「死者と共に生きる」ことを前提 ― 2018/05/13 07:29

中島岳志さんの『保守と立憲』の第二章は「死者の立憲主義」である。 2011 年の東日本大震災の後、中島さんは、今、被災地の抱えている問題は「死」の 問題ではなく、「死者」という問題だと思ったという。 震災の一年ほど前、大 切な友人で、担当編集者だったSさんが、突然亡くなった。 大きな喪失感を 味わい、しばらく仕事が手につかない日々を送った。 約ひと月後の夜中によ うやく原稿を書いていると、彼は死者となって中島さんの背後に現れ、厳しい まなざしを向けてきた。 いったん書いた原稿の、書き直しを求めた。 こん なことは、彼が生きている時には考えられなかった。 中島さんは、死者とな ったSさんと、この時、出会い直したのだ。 死者となった彼は、生者の時と は異なる存在として、中島さんに規範的な問いを投げかけてくるようになった のだ。 中島さんは、死者となった彼と共に生きて行こうと思った。 彼との 新たな関係性を大切にしながら、不意に彼からのまなざしを感じながら、よく 生きて行くことを目指せばいいではないかと思えた。 すると、それまで喪失 感に苦しんでいた心が和らぎ、大きな障壁が取り払われたような心地になった。

中島さんは、この体験をもとに、被災地に向けて、「死者と共に生きる」とい うエッセイを書き、各地の新聞に掲載された。 死者の存在は透き通っている。 だから、自己の心の中を直視してくる、見通してくる。 生きている時は不可 能だった透明な関係が、死者との間に突如生み出される。 透明な死者の存在 は、生者に対して自己と対峙することを要求する。 死者との出会いは、自己 との出会いにつながる。 大切な人の死は、喪失であると同時に、新たな出会 いである。 死は決して絶望だけではない。 死者とのコミュニケーションを 通じて、人間は新しい人生を生きることができる。 そんな姿を、死者は温か く見つめてくれるはずだ。 死者と一緒に、私たちは生きているのだ、と。

こうした死者についての考え方は、政治学でも重要だ。 「保守思想」は、 死者と共に生きることを前提とする。 死者の忘却こそが、「今」という時間を 特権化することにつながる。 しかし、この「今」は過去の死者たちが築き上 げてきた膨大な経験知や暗黙知に支えられている。 憲法の主人公の大半は、 死者である。 「立憲」という立場は、死者たちに縛られている。 中島さん の思考を規定している言語も、多くの死者たちによって伝達され、「今」の中島 さんに宿っているものである、という。 『死者と共に生きていくこと。』 こ の「平凡の非凡」こそが、「今」という時間を支え、「これから」の未来を保障 するのだ、と中島岳志さんは説く。

「保守」にとっての「立憲主義」 ― 2018/05/12 07:06

次に中島岳志さんは、「立憲主義」について考える。 「立憲主義」とは、憲 法によって権力に制約を加え、憲法をしっかり守らせるというものである。 「国民の人権を尊重しなければならない」とか「表現の自由を侵してはいけな い」といったように、権力が暴走しないための歯止めとして存在しているのが 憲法だ。 しかし、この「立憲主義」は、民主主義の考え方と衝突してしまう ことがある。 民主主義は、国民主権を前提とする考え方だ。 国民は自らの 代表者を選挙で選ぶ。 国会議員は主権者である国民によって選ばれた存在で あり、彼ら/彼女らは多数派の意思を国民の意思として政治決定を行う。

民主主義の考え方が絶対視されると、立憲主義を敵視する見方が出て来る。 憲法は、国民によって選ばれた国会議員の決定に対して制約を加えるのだが、 これは民主主義への制約であり、圧迫ではないか、そんな批判が出て来るのだ。 「保守」は、このような見方を採用しない。 「保守」は、民主主義の暴走に 対して「立憲主義」の擁護を基調とする。

民主主義は時に猛威を振るう。 国民の多数派が選んだ政治家が、少数派の 意見をまったく聞かず、邪魔者扱いをして弾圧すれば、そこには民主的な専制 政治が生まれる。 「保守」は、いかに民主的に選ばれた政府であっても、「立 憲主義」による制約を受けることを前提とする。 もちろん、選挙における「国 民の決定」も、憲法によって制約される。 いくら多数決で決めても、それを 憲法によって否定することがある。 それが「立憲主義」である。

そこで中島岳志さんは、では、国民や政府は、憲法を通じて誰から制約を受 けているのだろうか、と言う。 それは死者たちからだ、とする。 現在の秩 序や社会のあり方は、先人たちの長い年月をかけた営為の上になりたっている。 数えきれない無名の死者たちが、時に命を懸けて獲得し、守って来たのが、自 由をはじめとする諸権利だ。 死者たちの試行錯誤と経験知が、今を生きる国 民を支え、そして縛っているのだ。

中島さんは、「保守」にとって重要なのは、死者の「立憲主義」だと言う。 憲 法は、死者による権力に対する制約であると同時に、民主主義の過剰に対する 歯止めである。 人間は間違いやすい。 いくら国民の多数に支持された内閣 であっても、不完全な人間によって構成される以上、その中に誤謬が含まれて いる。 そのため、その誤謬によって国民の生命や権利が踏みにじられないよ うに、憲法による制約が必要不可欠になる。

憲法は、英語でConstitution、この語は「構造」という意味を含んでいる。 「保守」にとっての憲法は、死者たちの営為によって構築されてきた「国の構 造」を意味する。 現代を生きる私たちは、なんでもかんでも自由に変えるこ とのできる権利など持っていない。 歴史のフレームに沿いながら、先人たち の経験知の集積であるConstitutionをしっかりと遵守する。 自己を超えたも のへの畏敬の念を持ちながら、時代の変化に応じて変えるべき点については「微 調整」を加える。 これが「保守」にとっての「立憲主義」のあり方だと、中 島岳志さんは主張する。

「リベラル」とは? 安倍内閣は「保守」か? ― 2018/05/11 07:08

中島岳志さんは、次に「リベラル」について説明する。 「リベラル」とい う観念はヨーロッパで、カソリックとプロテスタントの宗教対立を乗り越えよ うとする営為の中から生まれた。 価値観の問題で争うことを避けるためには、 異なる他者への「寛容」の精神が重要だということになった。 この「寛容」 が「リベラル」の起源である。 自分とは相容れない価値観であっても、まず は相手の立場を認め、寛容になること、個人の価値観については、権力から介 入されず、自由が保障されていること。 この原則が「リベラル」の原点であ り、重要なポイントとなった。

「リベラル」の原理は、保守思想と極めて親和的である。 「保守」は懐疑 的な人間観を共有する。 この人間観は、ほかならぬ自分にも向けられる。 自 分の考えや主張は、完全なものではなく、間違いや事実誤認が含まれているか もしれない。 自分が見逃している視点や、もっといい解決策があるかもしれ ない。 すると当然、他者の声に耳を傾け、自己の見解に磨きをかけようとす る。 間違いがあれば修正し、少数者の主張に理があれば、その意見を取り入 れて合意形成をしようとする。 「保守」の懐疑主義は、他者との対話や寛容 を促す。

中島岳志さんは、ここで「日本を代表する保守思想家」とする西部邁(すす む)氏の『リベラルマインド 歴史の知恵に学び、時代の危機に耐える思想』(学 習研究社・1993年)を引く。 この時、西部は、小選挙区制導入によって政治 が「政党本位」となり、政治家諸個人のあいだにおける自由闊達な対話、討論 を土壌として生育するリベラリズムという精神の有機体、自由な政党の要件が 失われることを危惧していた。 西部が強調するのは「自己懐疑」の重要性だ。 保守思想が人間の不完全性の認識に依拠する以上、「私」は正しさを所有するこ とはできない。 そのため、平衡(バランス)を保つための規範や枠組みを「他 者との対話」と「歴史の知恵」(死者との対話)に求める。 そこに生じるのが 「リベラルマインド」だとして、これを重視する。 「保守」は、自らの正し さを根源的に懐疑するが故に、「リベラル」へと接近する。

ここで中島岳志さんは、現在の安倍内閣は「保守」に依拠しているといえる だろうかと、疑問を呈する。 安倍首相は国会での議論に消極的で、野党から の質問に正面から答えようとしない。 また、少数派の意見に真摯に耳を傾け ようとせず、多数の論理によって法案を推し進めようとする。 その結果、強 行採決が繰り返され、野党が臨時国会を要求しても応じない。 自民党内でも 闊達な議論は起こらず、上意下達の決定ばかりが目立つ。 中島さんは、安倍 内閣は極めて「パターナル」(父権的)な性質を持っているとし、四半世紀前に 西部が危惧したことが、現実化した存在と言えるだろう、安倍政治を「保守」 と見なすことはできない、とする。

「保守」とは? 「永遠の微調整」を重視 ― 2018/05/10 07:19

「保守」とは、どんな思想なのか。 中島岳志さんは、近代という時代の中 で生み出された歴史的で特殊な立場が「保守主義」だとするカール・マンハイ ムから説きおこし、同時代に起きたフランス革命を厳しく批判したイギリスの 政治家エドモンド・バークを祖として近代保守思想は誕生したと言う。 バー クはフランス革命を支えた左派的啓蒙主義に疑問をぶつけ、革命家や啓蒙主義 者たちは人間の理性を間違いのないものだと考えすぎているとし、人間はユー トピアを合理的に設計し、構築することができるという人間観が共有されてい ることに、違和感を表明する。 冷静に人間を見つめてみると、どんなに頭の いい人間でも世界を完全に把握することはできず、時に過ちや誤認を犯してし まうことに気づく。 人間は知的にも倫理的にも不完全な存在なのだ。 バー クは、フランス革命が人間の完成可能性を前提としている点を厳しく批判し、 人間の不完全性を強調した。

不完全な人間が作る社会は、永遠に不完全であり、完成などしないけれど、 そのことを冷静に捉えることができるのが、真に理性的な人間だと見なす。 で は、不完全な社会を安定的に維持し、秩序を維持していくには、どのようにし けばよいのか。 バークは個人の理性を超えたものの中に英知が宿っていると 考え、その存在に注目した。 それは多くの庶民によって蓄積されてきた良識 や経験知であり、歴史の風雪に耐えてきた伝統である。 頭のいいエリートが 書いた設計図や思想よりも、多くの無名の人たちが長い時間をかけて紡ぎ上げ てきた経験知や良識に、まず依拠してみるのが重要なのなのではないかと、考 えたのだ。

いくら集合的な経験知といっても、その中には過ちも含まれているし、限界 もある、世の中はどんどん変わっていく。 50年前には素晴らしかった福祉制 度でも、人口構成が変われば、そのままでは意味をなさない。 大切なものを 守るためには、変わっていかなければならない。 そのために、バークは「保 守するための改革」が重要だと言った。 左派の革命のように、「これが正しい」 と一気に世の中を改造しようとするのではなく、歴史の中の様々な英知に耳を 傾けながら、徐々に変えていくことが望ましい。 改革は常に漸進的(グラジ ュアル)でなければならない。 保守が重視するのは、「革命」ではなく「永遠 の微調整」だ。 そこには過去の人間によって蓄積されてきた暗黙知に対する 畏怖の念が反映されている。

中島岳志さんの『保守と立憲』を読む ― 2018/05/09 06:34

「中島岳志さん、いいなと思っている。」という書き出しで、中島岳志さんの 『「リベラル保守」宣言』(新潮社・2013年)を読んで、三日にわたって書いた のは、2015年9月のことだった。

中島岳志さんの『「リベラル保守」宣言』<小人閑居日記 2015.9.28.>

http://kbaba.asablo.jp/blog/2015/09/28/

民主主義が健全に機能するためには<小人閑居日記 2015.9.29.>

http://kbaba.asablo.jp/blog/2015/09/29/

社会の中で「役割」「職分」を獲得して生きる<小人閑居日記 2015.9.30.>

http://kbaba.asablo.jp/blog/2015/09/30/7819002

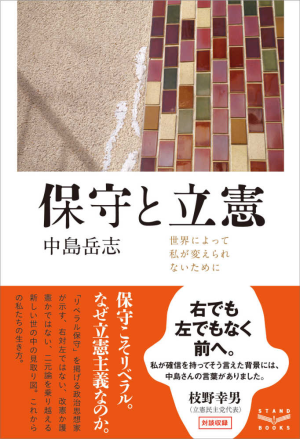

そこで評判の近刊『保守と立憲』(スタンド・ブックス)を読んでいる。 「中 島岳志さん、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。 「あとが き」に、「私は、学術的な文章を書くと同時に、時事的な評論を書くことを大切 にしてきました。それは福沢諭吉や中江兆民といった近代日本を代表する思想 家たちが、時事的な問題を批評するかたちで、自らの思想や論理を示してきた からです。彼らは特定の時代の中で、特定の問題と関わりながら、普遍的な考 察を進めていった人物でした。」と書き、中島さん自身も自分の生きる時代と向 き合いながら、普遍的な問題を考えてきていて、そうした試みをまとめたのが 本書だと述べている。 論考の大半は、2012年以降の安倍政権下で書かれたも のだ。

冒頭の書き下ろし、まず「右左の二項対立を超えて」。 安倍内閣が右派的な 強引な政権運営をつづけ、多くの人が不安や嫌悪を抱いているのに、選挙では 勝ち続け、衆参両院で圧倒的な数を維持している。 その原因の一つには選挙 制度もあるが、それ以上に重要なのは、国民にとって「もうひとつの希望ある 選択肢」が、なかなか見いだせなかったという現実がある、と中島さんは言う。 そこで「強権的なウヨク」政権に対抗するのは「左派」という構図になるけれ ど、彼らの一部は教条的で、時に実現可能性やリアリズムを無視した反対意見 を振りかざし、その態度はしばしば強硬で、何か自分たちが「絶対的な正しさ」 を所有しているような雰囲気を醸し出している。 「強権的なウヨク」政権と 「教条的なサヨク」運動、この両者は対立しているように見えて、実は同じ態 度を共有している。 それは自分と異なる人の意見に、なかなか耳を傾けよう としないという点である。 両者とも「自分たちの正しさ」を疑わず、丁寧な 合意形成を拒絶するという点で、同じ穴の貉(むじな)のように見える、と中 島さんは言う。

安倍内閣という「一隻の船」が、徐々に傾き、沈んでいっているのに、乗り 移るべき別の船が見当たらない。 今、重要なのは、この二項対立を超えた「も う一隻の船」を準備することではないか。 多くの国民が求めているのは、極 端な選択肢ではない。 極端な態度の中には、自らの能力に対する過信や特定 の政治的立場に対する妄信が含まれている。 大切なのは、自己の正しさを不 断に疑い、他者の多様性を認める姿勢だ。 異なる見解の人に対してバッシン グするのではなく、話し合いによる合意形成を重んじ、現実的な解決を目指す 態度こそ重要だ。 このような態度こそ「リベラル」の本質、「保守」の本質だ と、中島岳志さんは思っている。 「リベラル」の反対語は「パターナル」で、 「保守」ではない。 「パターナル」は父権的と訳されるように、相手の意志 を問わずに介入・干渉する態度をいう。 「強権的なウヨク」も「教条的なサ ヨク」も、基本的にパターナルだ。 いくらリベラルなことを言っていても、 態度がリベラルでなければ意味がない。 今、求められている「もう一隻の船」 は、「リベラルな現実主義」であるといい、中島岳志さんはこの立場を「リベラ ル保守」という言葉で表現してきた。

最近のコメント